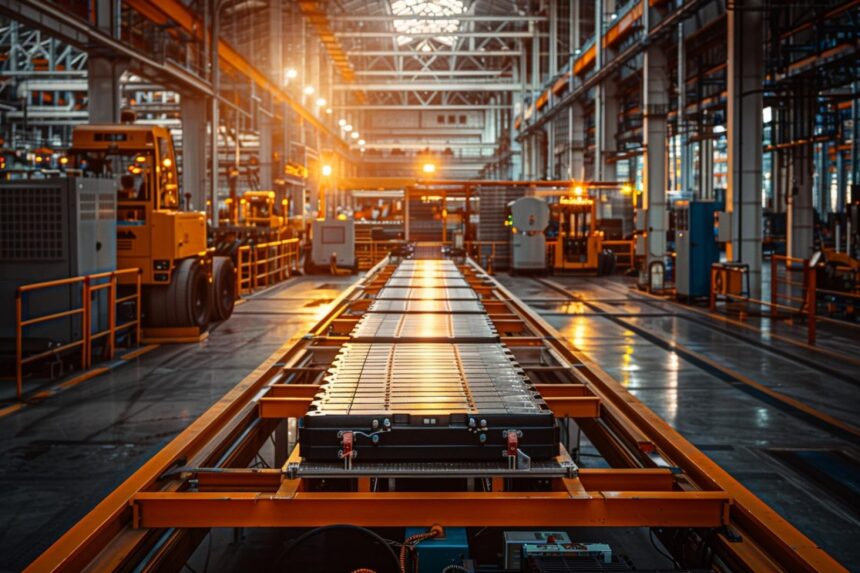

Découvrir le Potentiel du Stockage d’Énergie pour l’Industrie

Introduction Avec l'essor des énergies renouvelables et la nécessité de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, le stockage de l'énergie est devenu un sujet d'intérêt…

Le Plus Lu

Découvrez les dernières tendances en matière d’électroménager écologique

Introduction Le monde de l'électroménager évolue constamment, avec de nouvelles technologies et designs qui apparaissent chaque année. Cependant, l'une des…

Quel système de ventilation choisir pour un logement sain et confortable ?

La qualité de l'air intérieur est essentielle pour une vie saine et agréable dans notre logement. Le choix du bon…

Transformer votre maison en maison intelligente: Le guide complet de l’électroménager connecté

Introduction à la maison intelligente La technologie a révolutionné la façon dont nous vivons et interagissons avec notre environnement. Aujourd'hui,…

Aides à la retraite : nouvelles mesures pour faciliter la vie des retraités dès 2024

La fin de carrière, l'accumulation des droits et les meilleures démarches à suivre peuvent susciter de nombreuses interrogations chez les…

Nos Thématiques

Comment économiser sur l’électricité face à la hausse des prix ?

Les prix de l'énergie continuent d'augmenter, en particulier les tarifs de l'électricité, qui vont augmenter jusqu'à 10% dans les prochains jours. Face à ces hausses…

Des sujets de société

-

# PAR ETIQUETTE :

- France

- International

- Vie Pratique

Économisez sur vos factures d’énergie avec la climatisation domestique écoénergétique

Si vous cherchez à réduire vos factures d'énergie, l'un des meilleurs endroits pour commencer est avec votre système de climatisation.…

Appareils de chauffage électrique : comment maximiser leur efficacité

Introduction Alors que l'hiver approche à grands pas, il est essentiel de préparer votre maison pour les mois froids à…

Électroménager écologique : Un choix intelligent pour votre maison et la planète

Introduction Dans notre quête incessante de réduire notre empreinte carbone, nous avons souvent tendance à négliger un aspect crucial de…

Cuisine électrique : Un pas vers une cuisine plus verte et plus durable

Introduction La cuisine est un lieu de créativité, de partage et de convivialité. C'est aussi un espace où nous pouvons…

Les Batteries du Futur: Un Regard sur le Stockage d’Énergie

Introduction Dans le monde de l'énergie, le stockage est l'un des défis les plus importants à relever pour assurer une…

L’éclairage LED : Un choix économique et écologique

Introduction à l'éclairage LED L'importance de l'éclairage dans notre vie quotidienne est indéniable. Il joue un rôle crucial dans la…

Une équipe au top

Une vision jeune du monde